IoTやAI、クラウドや5Gといったテクノロジーが私たちの生活の一部となり、社会に普及しつつあります。そして今や、リアル空間に存在する情報をデジタル空間で再現することで、リアル空間を“鏡”のように再現する「デジタルツイン」までもが現実的な未来と感じられるようになってきました。

そのようなデジタルとリアルの境界線が限りなく曖昧な世界において、私たちはどのような問題に向き合い、どこに解決の端緒を見出すことになるでしょうか?

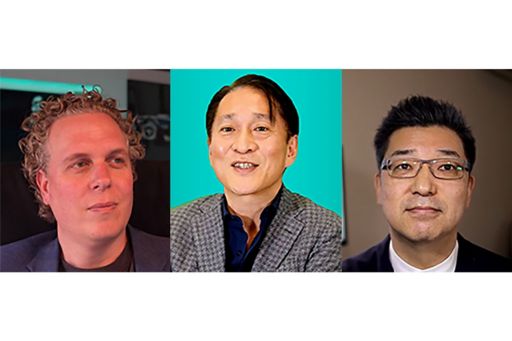

本稿では、KPMG Ignition Tokyo(KIT)の茶谷公之が、ドライビング&カーライフシミュレーター「グランツーリスモ」を世に送り出した株式会社ポリフォニー・デジタルの山内一典代表取締役と対談した内容をお伝えします。

eスポーツやデジタルツインを支える5Gはどう社会に組み込まれるか?

(株式会社ポリフォニー・デジタル 代表取締役 プレジデント山内一典氏(左)、株式会社KPMG Ignition Tokyo 代表取締役社長兼CEO、KPMGジャパンCDO茶谷公之(右))※記事中の所属・役職などは、記事公開当時のものです。

茶谷 :先ほど紹介したハリウッドの例でもわかる通り、物理的距離を超えてあたかも同じ空間にいるような感覚を創造できる、というのはまさにテクノロジーの恩恵だと言えそうです。

山内 :このことで茶谷さんに伺いたいのが、「5Gへの投資は誰がするのか?」ということです。5Gはエッジ側にかなりのパワー、計算資源と記憶資源が必要ですよね。しかも1つの基地局がカバーする非常に範囲が狭いという難点もあります。これは、例えば東京23区をカバーするだけでも、結構莫大な投資が必要だ、ということはすぐにわかります。

茶谷 :5Gは2つの要素に分かれていて、今注目されているのは不連続で進化した、周波数が高くバンド幅も広いので届く幅が短い、というものです。これをネーションワイドに届くようにするにはかなり難易度が高く、端的に言うと「コストがかかる」ということになります。

5Gの実装は、例えばスタジアムで開催するeスポーツの大会など、同時に大量の接続を行なう際に「ローカル5G」を活用する、というやり方から進んでいくのではないかと思います。これから建設するスタジアムやホールをローカル5G対応な場所にし、そこでアプリケーションや同時に大量の接続を必要とするエンターテイメントを展開する、といった活用方法です。そうなると、山内さんのコンテンツは一番フィットしそうですね!

一方、医療領域で活用が進むとするなら、生体データの収集が挙げられるでしょう。例えば、心電図のすべてのビート、つまり大量のデータを処理するエッジがあって、そこから特定の条件に合致したものを選別してクラウド上にUPし、問題を検知したらアラートを飛ばす、というように、いくつかのコンピュータレイヤーを上手く使いながらアプリケーションを設計することになるのだろうな、と見ています。

そうすると、IoTデバイスが増えたときにそれを使ったアプリケーションもたくさん出てくるでしょう。そんな日がくることを楽しみにしています。

山内 :確かに5Gが拓く将来は興味深いのですが、解決しなければならない課題はコスト以外にもありそうな気がしています。

茶谷 :そうですね。課題というと、リスク度合いが高いのは、悪意のあるアタックによってデータが書き換えられる、といったことです。特に、医療やインフラに関わること、ファイナンシャルトランザクションや企業の高度機密情報においてそのようなことが起これば一大事です。

テクノロジーが組み込まれる社会において、社会を良くするために技術をどう使っていけばいいのか?

茶谷 :山内さんが今おっしゃった、「テクノロジーが組み込まれつつある社会に生きる私たちが向き合うことになる問題」について、企業経営のあり方といった切り口も交えて話してみたいと思います。

まず、山内さんご自身はゲーム開発をしながら産業としては離れたところにある自動車産業との関わりも強く、彼らから厚く信頼されています。例えば日産の自動車のコックピットをデザインするなど、ゲーム産業とは違う部分に活躍の場が広がっています。

その姿を見ていて思い出したのが、有名な投資家の言葉です。

その投資家は「次にゲーム技術が転用される産業に投資する」、つまり、ゲーム技術というのは常に先端をいくので、それが横展開されて適用される産業が次の投資のネタだ、と公言していました。各ゲーム会社が影響しているというわけではないのですが、社会の突破者としてのゲーム産業という考え方にはとても共感します。

ゲーム産業は日本が今でも強みとしている産業なので、ぜひ各産業や企業がうまくコラボレーションできるといいな、と考えています。また、それこそ日本企業が力強さを取り戻す重要な要素の一つだと見ています。

山内 :企業経営という意味では、ポリフォニー・デジタルの「Our Goals」のメッセージとして、「社会に対して開かれていなければならない」「社会を幸せにしたい」「世界のあらゆることを量子化して、計算可能な存在にしたい」ということを掲げているのですが、その考えは創業した1998年から変わっていません。

私はビデオゲームやテクノロジーを、出来れば社会を良くするためのツールとして使いたいと考えていますが、そこには必ずある種の価値観が入ってくると思っています。テクノロジーに限りませんが、技術には利点と欠点があり、それを真剣に「社会を良くするには技術をどう使っていけばいいのか?」ということを議論しなければならないフェーズにきていると思います。

茶谷 :確かに、テクノロジーやデータを基盤にすると、よりビジョナリーであることを求められると思います。特に経営者にはそれが求められるようになるはずです。そして、それを突き詰めていくと「社会にとっての自社の価値とは何か?」と考えてCX(コーポレート・トランスフォーメーション)に意識が向いたり、社会全体を把握しようと思いを巡らせて「人とは何か?」というような問題と向き合うことになるのだと思います。

山内 :冒頭に触れたデジタルツインの話に少し戻りますが、実際のところ、生産現場や物流、交通システムやインフラ、エネルギーなど、様々な分野で「スマート○○」と言われるものが出てきていて、それらは個々のデジタルツインであると考えられます。

そうした状況を見た時、今日まさに社会で起きようとしている変化は、これまで個別に行なわれてきた“デジタルツイン的なもの”を、複数の産業ドメイン間で横断的につなぐアーキテクチャを設計・実装して最適化しよう、というステージなのだということです。日本でもそうした試みが始まっていますし、最終的に目指す先として、未来予測や社会変革というところまで射程に入れていますよね。

そうした議論の中で目を引くのは、大事なピースとして「人間理解」が含まれていることです。人間理解をして、未来予測をする。これはかなり壮大な話です。

茶谷 :私たちも妄想や空想ドリブンであることが未来を切り拓くと考えていますし、経営の「想定外」を素早く見つけるためにはデータの活用が欠かせないと考えています。だからこそ、データドリブンな経営でなければならず、データは非常に重要である、というわけです。

しかし、今の話を聞くと、すべての未来を “筋書きがある未来”として把握可能にするために、人間がどう振る舞うのかを、あらゆる情報を用いてモデル化しようとしている、といった捉え方もできると感じます。両者のデータへの向き合い方は一見同じように見えますが、その実態はかなり異なるのだと思います。

山内 :そうですね。私が「未来予測」と聞いて思い出したのが、アイザック・アシモフの『ファウンデーション』シリーズ(邦題:銀河帝国興亡史)に出てくる、ハリ・セルダンというキャラクターです。

彼は「心理歴史学」の創始者ということになっていて、銀河帝国が将来滅亡する、という未来予測を「証明」してしまいます。そして、銀河帝国を救うために「セルダン・プラン」を発案し、銀河の片隅にファウンデーションを築き、密かにそれを実行します。心理歴史学、という架空の学問は、生化学者でもあった当時のアシモフが、微視的なふるまいから巨視的な結果を予測する、というボルツマンの統計力学の影響を受けて思いついたのではないかと想像します。複数の産業ドメイン間で横断的につなぐアーキテクチャを設計・実装して最適化しよう、という今日生まれつつある考え方は、まさにセルダン・プランの現代・現実版という感じがしました。

つまり、かつてはSFの中でしか夢想されなかった「未来予測」の世界が、コンピュータやネットワーク、ビッグデータ、AIの進化によって具体的なビジネスの可能性を提言するまでに具体化しているのです。これは新しいファウンデーション(世界観)だと言えます。

茶谷 :私はSFやテクノロジーにワクワクするタイプなので、そういう話を聞くと興味を惹かれます。また、経営者ひとりに対して優れたAIがサポートすれば経営は立ち行くようになる、という未来もあり得ると思っています。ただし、ここで重要なのはその具体的なビジネスの提案に対して「誰が判断を下すか」というところです。経営においても社会活動においても、あくまで人の意思決定が主であり、コンピュータやネットワーク、ビッグデータ、AIは活用するものだという考え方が欠かせない、ということです。

もし、人が主体的に最終的な判断を下すとするなら、その判断を予測することは可能になるのでしょうか?

山内 :まさに議論のポイントはそこだと思います。『ファウンデーション』シリーズの話は少し脱線ぎみだったかもしれませんが、これまでの社会学や経済学といった学問も、学者が市場、あるいは社会における人間のふるまいについて、数理モデルや限定的なサンプリング調査から理論モデルを作り、現状を説明したり、未来を予測してきたと言えます。

そうした学問の世界での競い合いにおいて、いつも難問になるのが「ヒューマンファクター(人間の認知や行動)」です。

3,000万年ぐらい前に起きたサルから類人猿への分岐、500~600万年ぐらい前に起きたチンパンジーから人間への分岐は、脳の特定部位の偶然の変異だったと言われていますね。 前頭前野(とりわけ前頭極)とか側頭葉です。その結果、獲得したのが、言語によるコミュニケーションや道具の使用です。しかし、それ以上に重要だったのは、「他者の行動予測能力、他者同士の関係認知、それを自己に写像しての自己認知」の3つです。ひらたく言えば、「他人の気持ちがわかり、関係がわかり、結果として、自分がわかる」という能力です。

この能力は人間に爆発的な「社会性」を与えましたが、一方で、人間の認知や行動の複雑性、不確実性を生み出しました。こと人間に関しては、単純な効用論や合理的な因果論が成立しなくなってしまいました。何しろ社会関係(他者)を通じての自己のメタ認知ですから、常に再帰的、つまりリフレクシブです。

有名なのは、ケインズが株式市場を「美人投票」に例えて説明した話でしょう。また、ジョージ・ソロスは、ずばり再帰性(リフレキシビティ)という言葉を用いました。ケインズもソロスもどちらもとびきり優秀な投資家ですが、彼らが気づいていたのは「人間の持っている再帰性ゆえの不確実性」です。

茶谷 :そのヒューマンファクターがあるからこれまでのアプローチでは未来予測はほとんど不可能であった、と。

山内 :そうです。例えば音声認識というテクノロジーを例に挙げると、その先には、感情分析があり、またその先には人間関係分析、そして人間行動分析……と、続いていきます。そうやって単純に要素還元的な部分から、全体に向けてステップ・バイ・ステップで人間の内面理解ができるようにテクノロジーが進化していくのだろうか? 興味深いところだと考えています。

これはAIの研究にも似ています。工学的な手法の積み上げで、人間にたどり着くのか?人間というのはおそらくもっと全体性を帯びた存在なので、簡単にはいかないでしょう。とはいえ、ここでは実現可能性はひとまず置いておいて、その可能性を妄想しましょう。

機械学習をやっている方は、いつもこう言います。「なまじ美しいモデルを立てるより、 機械学習の方が早い」と。さっきお話した数理モデルの複雑さの話です。これは実感としてそうなのだと思います。AIを構成するネットワーク層の機能というのはブラックボックスだけど、入力に対する出力が妥当に見える、魔法のように便利な関数みたいな存在ですよね。

昨年の11月、GoogleがCOVID-19 Public Forecastという情報発信を始めました。これが従来的な「モデル」と呼べるのかはさておき、リアルタイムに収集できるビッグデータとAIを用いて、向こう1ヶ月間の感染者数を予測して公表する、というものです。

あの数字を毎日見ていると、値自体は人間の再帰性(あの数値を見ながら、行動を変えてしまう)がありますから結構振動するのですが、予測の数字自体が契機となって、大まかなトレンドでは明らかに人間の行動に影響が及んでいると見て取れるように感じました。これはデジタルツインの未来予測が、社会に実際に影響を与えた例だと言えるのかもしれません。

茶谷 :確かにそうですね。COVID-19 Public Forecastの日本版の制作に携わった大学の先生も、これは現状から未来予測をした結果であり、この予測を見た方々の行動変容によって実際の結果は変わるということを発信していました。

山内 :さて、このような出来事から得られた一つの現象を援用し、「もし、デジタルツイン的な社会のシミュレーションが可能になり、その未来予測がこれまで以上に効率的な社会の最適化を実現するとしたら、それは何を意味するのか?」という問いに思いを巡らせてみたとします。

私たちの世代が当たり前に使っている、「自由や平等、労働や政治、デモクラシー」といった言葉や概念セットは、今のところ歴史的に記録された文字情報をもとに構築、涵養されてきたものがベースになっています。情報のアーカイブとしての「図書館」が象徴的ですが、それを可能にしたのは15世紀に生まれた活版印刷であり、いわばグーテンベルクの銀河系だと言えます。

では、そのグーテンベルクの銀河系がネットワークとデジタルツインの銀河系に置き換わると考えてみると、どうなるのでしょうか?

蓄積され、参照される情報は、「購入履歴や行動履歴、コミュニケーション履歴や構造化以前の映像、音声履歴」といったアーカイブが前提になります。そうした膨大な「非文字」情報をベースとすることが何を意味するのか、答えが見えません。

「非文字」アーカイブを前提に社会が最適化されていくのだとしたら、結果として人々の認知に変化が生じ、これまでの言葉や概念セットそのものが置き換えられていくことさえあるでしょう。

茶谷 :「え? 自由、デモクラシー……何ですか、それは?」みたいなことになる、というわけですね。

山内 :そうなんです。その根本的なギャップがどういうことを意味するのか、ちょっと想像がつきません。 ありきたりなのですが、私が心配なのは、そうした人間を便利で快適にするテクノロジーの意図せぬ副作用です。

例えば、web広告やニュースをはじめとするコンテンツサイトで用いられているリコメンデーションエンジンやフィルター、ソーシャルメディアは、現実社会での人々の分断やフェイクニュース、陰謀論を生むことになりました。しかし、そんな未来について、テクノロジーを作った人たちは想定してはいなかったはずです。

ところが、実際にはテクノロジーが導入された瞬間に社会に変化が起きて、想定外のことが起きています。この、テクノロジーがマイナスに働くことがある、という事実には気をつけないといけないですね。

もし、デジタルツインの議論の線上に、実社会の様々なことをモデル化して、シミュレーションして横方向につなげ、相互に利用可能なものにして未来予測をする、という考え方があるのなら、私たちはこれが内包する “悪魔的な響き”にはある程度警戒しなければならないでしょう。

特に私たちのプロダクトを含むビデオゲームというテクノロジーは、子どもたちが遊んで楽しむものでもありますし、多くの人が強い影響を受けるものでもあります。だからこそ、より良い社会のためにその技術を活用することは本当に大切なのだと改めて感じますし、私自身も“悪魔的な響き”にはとても気をつけているところです。

茶谷 :そうしたテクノロジーの良い面と悪い面を見て課題解決するにあたって、重要なことを一つ挙げるとしたらどういったことだと考えますか?

山内 :月並みな言葉になりますが、私の会社ではやはり「多様性」をとても大切にしています。多様な人が同じ空間にいることは大事で、それと同時に、問題設定は複雑で難易度が高ければ高いほどいい、と思っています。問題設定が単純だと、素朴に頭の良い人が簡単に答えを出してしまいますよね。しかし、複雑な問題設定だと、間違いなくいろんな人の知恵が必要になります。創造的な仕事、というのは、そういうものだと思います。

なので、問題設定はなるべく高く難しく・・・そうすることで多様な人が生きる環境を作っておくことが必要だと思っています。問題設定を難しくする、というのは、例えば「社会を、より良くするには?」というようなことです。この問題を例に挙げても、解決に向かうためにいくつもの課題が見つかります。そして、そこに多様な意見が必要になってきます。

テクノロジーによってしか社会は変わらないし、人は幸せにならない

茶谷 :確かに、テクノロジーの進化によって私たちの生活がより発展する一方で、向き合うべき未知の問題も明らかになってきました。そうした中で、山内さんは例えば50年後のような近未来について、どんな社会を切り拓いていきたいと考えていますか?

山内 :そうですね。今後もグランツーリスモを続けていきますし、それはクルマ文化や自動車産業と一蓮托生です。一方で他のこともやってみたいですね。

ビデオゲームの使命の一つとして、リアルとデジタルの世界をつないでデジタルツインを実現するということもあると思います。一方で、「人間が感じるリアリティは必ずしも実物から感じるのかと言うと、そうではない」とも思っているので、その問いには必ず向き合いたいと考えています。人間が実物以上にリアリティを感じる世界、というものには挑戦してみたいですね。それがグランツーリスモかどうかは別として、です。

茶谷 :それは見てみたいですね。

山内 :私自身は50年というのは意外と短いスパンだと捉えています。今日お話しされたようなデジタルツインや自動運転などの概念が実用化される未来も間違いなくやってくるでしょう。

私は、テクノロジーによってしか社会は変わらないし、人々は幸せにならないということには確信を持っています。だから、やはりテクノロジーが人々を幸せにする方向に利用される未来になってほしい、と考えています。

それは例えば私のオリジンとも関連しています。1970年代、私の地元である柏市にはトトロの世界そのもののような里山が広がっていました。子どものころから昆虫採集や山登りが好きだった私は一日中森で過ごしたり、川遊びをしていたものです。そうした経験は人生において非常に大事だと思っていました。

しかし、今の日本ではそんなことは到底できないでしょう。それならば、ある種のデジタルネイチャーみたいなものをつくって、自然に分け入った時に感じる世界の複雑さや厳しさ、思い通りにはならない感覚、なんでも都合よく行かないということを伝えられたら・・・などと夢想します。

私たちが子どもの頃に自然の中で学んだ、「目の前で起きていることを、息を呑んで観察し、その観察から仮説を立てて理解し、行動する」ということをビデオゲームを通してできたら幸せですね。それが私の任務だと考えています。

対談者プロフィール

山内 一典

株式会社ポリフォニー・デジタル 代表取締役 プレジデント

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント シニアバイスプレジデント

日本のゲームクリエイター、山内一典は世界で8040万本を売り上げたグランツーリスモゲームシリーズで幅広く知られています。1992年にソニー・ミュージック・エンターテインメントに入社し、ソニー・プレイステーションの始まりに関わった後、1994年にはソニー・コンピューター・エンターテインメントに移籍し、自身初となるタイトル、モータートゥーン・グランプリをプロデュース。1997年にはグランツーリスモシリーズの最初のタイトルを作り、世界で1085万本の売り上げを記録しました。山内氏は1998年に株式会社ポリフォニー・デジタルを設立し、同社の社長を務めています。また2001年より日本カー・オブ・ザ・イヤーの選考委員も務めてきました。

KPMG Ignition TokyoのLinkedInをフォローして最新情報をチェックしてください。