DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進してデジタル経営を実践するにあたり、「組織内のIT環境をどう刷新していくか」ということは重要なテーマです。

KPMG Ignition Tokyo(KIT)では、デジタル経営を実現するために必要な環境には、ITインフラだけでなく、企業文化や組織のあり方、プロジェクト推進の方法論やガバナンスの定義といった多岐にわたる要素も含まれると考えています。

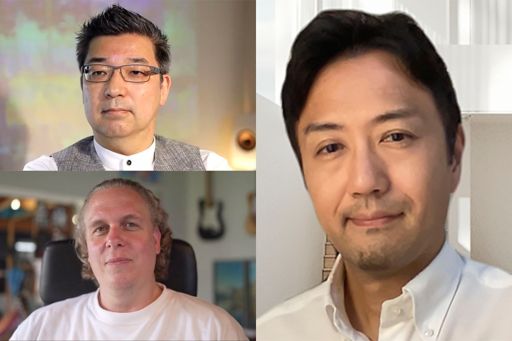

その理由について、KITの茶谷公之とティム・デンリ、そして同DXソリューション1ディビジョン統括の森谷強ディレクターが考察した内容をお伝えします。

※記事中の所属・役職などは、記事公開当時のものです。

DX推進とデジタル経営への移行が成功する条件

(KPMG Ignition Tokyo 代表取締役社長兼CEO、KPMGジャパンCDO 茶谷公之(左)、同取締役 パートナー ティム・デンリ(中央)、同 DXソリューション1ディビジョン統括 ディレクター 森谷強(右))

デンリ: デジタル経営を進めるために必要な環境といっても、論点はいくつかあります。ITインフラ等のハードに目が行きがちですが、企業文化や組織体制、ガバナンスといったソフトにも注目したいところです。

私は、デジタル経営に移行するにあたって、「エデュケーション、インフルエンス、キャロット、スティック」の4つの象限をしっかり意識しなければ、実現は難しいと考えています。周囲の人達がまだDXなりデジタル経営を深く理解していないのならエデュケーションが必要ですし、デジタル経営の何たるかをインフルエンスする人がいなければ組織に根付かないでしょう。

経営陣はそれを踏まえて、「今後どうするべきか、どう考える必要があるのか」をしっかり実践しながら伝え、現場の人達が意図している通りに“うまく回る”ように導いていかなければなりません。これは「自然にそうなっていく」という性質のものではないと思います。

茶谷: DXソリューション1ディビジョンの 森谷強さんは、DXの推進をサポートする役割を担う部署で活躍してもらっています。実際に、今挙げた4象限を意識して組織内の文化が少しずつ置き換わっていくように時間をかけて支えているところですね。

森谷: その通りです。DXを推進するにあたり、私が考えているのがまさに取り組み方や取り組む環境についてです。

DXを推進しようとする組織でのプロジェクトの進め方を見ていると、大きくは「参加型」と「依頼型」に分けられると感じています。依頼型は、外部のSIer(エスアイヤー)に依頼する従来型のIT受発注のようなやり方で、これでは「デジタル経営は実践できないのでは?」というのが私の見立てです。

一方、「参加型」というのは、実際に開発業務をする側も、その後それを利用する側も、それぞれがオーナーシップを持ち、対等な立場で物事に向き合い解決しながら前に進んでいくやり方です。こちらのマインドで進む環境が、DXからデジタル経営に進化する上で必要だと考えます。

ただ実際は、前者の方がプロジェクトにかかるコストを把握しやすいなど、分かりやすいし取り組みやすいのだと思います。しかし、依頼型の場合、事前の計画に基づいて進めることになるので、計画時にはなかった新しい技術が出てきたとしても、途中で導入するのが難しい場合があります。

新しい技術には新しい体験や価値がありますし、導入の際にも従前とは違ったやり方を採る必要が出てきます。これをプロジェクトに関わる全ての人が参加・体験しながら進めるという文化を受け入れなければDXは進められないし、デジタル経営は上手くいかないと言えます。

茶谷: 森谷さんは、「今は現在進行形で基盤になる技術が大きく変わっており、従来よりももっと優れたことができる機会が増えている。その恩恵を受け入れやすくするべくアジャイルなやり方が浸透してきたし、そうでないならやり方を変えることも1つの手だ」という指摘をされていましたね。

本来注力すべき上位の本質的な部分に意識を集中させられるようになり、大きなリスクがリスクではなくなれば、何かをするにしてもより良くできるようになります。

柔軟に変化したり技術の進化をうまく取り入れたりすれば、あらゆる挑戦の成功率が最終的には上がると考えられます。他方、従来型のやり方を続けていると、分かっていることが多いから不安感がなく進められるのかもしれませんが、成功率は上がらないどころか下がってしまう恐れすらあると考えます。

この2つの事柄を理解した上で、新しいものを臆せず試して上手に自分達の中に取り込む、という意識や文化は本当に大切ですね。総じて、デジタルの世界では、今までやってきたことを守ることよりも、新しく良くなったことを取り入れていくことの方が、優先度が高いと感じます。

新たなアプローチには適切なレールを

デンリ: 今までのマインドセットでアジャイルの取り組みに変わっていこうとすると、アジャイルで得られる効果が全部なくなってしまうという懸念は十分認識しておく必要があります。全会一致でしか決められないから丁寧な根回しが必要、という組織では、アジャイルは実践できないはずです。

これまでの日本企業では、「失敗せず、敷かれたレールに乗って前にさえ進んでいればいい」という傾向がありました。しかし、アジャイルを実践すると、状況に応じて自らレールを敷きながらその上を走らなければならず、これはかなり難しい挑戦になると感じます。

森谷: 確かにそうですね。在来線のレールを敷いたからといってリニアモーターカーを走らせることができないように、新しいものが出てきたらそれに合わせたレールが必要です。

いきなり新しいものに切り替えることは難しいでしょうが、少しずつ理解しながら参加型のチーム構成やオーナーシップを出した方がよりアジリティ(俊敏さ)の強化がしやすいと考えます。

デンリ: 日本の組織では、「現場が全て」と言いながら、「現場で決められるようになっていないし、現場も決めようとしない」というケースが少なくありません。これを解決しなければ、自分達ができる範囲のクイックインなことしかしない、という状態が続いてしまうでしょう。この点は解決が必要ですね。

茶谷: 現場に変革を起こすには、トップが力を発揮するしかありません。「現場の課題感を受け取り、その“芽”をしっかりと摘めるか」というのが経営側の重要な役割になると考えます。

一方で、デジタル変革やデジタライゼーションをしようとすると、end-to-endの業務を把握していなければプロセスのデジタル化もできないし、ビジネスモデルをデジタル化することも非常に難しいでしょう。“非現実的だ”と言われるかもしれませんが、「全体がどう動いているか?」を一人がすべて把握している状態を目指すことも重要なのかもしれません。

テクノロジーが好き“すぎる”という弊害を越えよう

デンリ: 私は、「デジタルというより、テクノロジーが大好き!」という日本企業の傾向が意外と問題になっているとも考えています。ケーキに例えて言うならば、生クリームの部分だけを味わって満足している、というイメージです。

本来、デジタルとは、テクノロジーだけでなく、文化や組織やプロセス等も含めたことです。文化や組織やプロセスというのは、ケーキでいうところのフルーツやスポンジですね。この全てを深く味わっておいしさを感じてこそ「ケーキを食べる」ということになります。「デジタルを好きになる」というのも、テクノロジー以外を含めて楽しみ好きになることが本質だと言えるでしょう。

テクノロジーの重要性を肌感覚では分かっていても、「SIerやテックカンパニーに任せていいと思い込んでいる」というのはよくある話ではないでしょうか?しかし、これからはアジャイルの、ある種のVUCAの時代なので、それでは通用しなくなります。

森谷: そうですね。日本企業の文化という意味では、「アジャイルになるとSIerに頼めない。けれど情報システム部門にも頼めない」という話がたびたび聞こえてきます。社内では問題解決できない事柄に対して、「それでも社内で取り組むべきコアの部分は何か、外部の協力を仰ぐ部分はどこか?」と、決めていく力も必要です。

プロジェクトを行なう際にはプロジェクトの継続性を見越して取り組むものです。どうやって3年なり5年なり10年のプロジェクトを進めるのか、自社内にあるポテンシャルを理解した上で、外部と連携して参加してもらいながら進めることが「主体性を持った取り組み」になると思っています。

デンリ: そもそもアジャイルはプロジェクトのタイムラインを短くするやり方ではない、という理解も必要です。今まではウォーターフォール型で、ROI上で減価償却がいつかを確認しながら大々的なシステムの入れ替えを10年かけて行なってきましたが、これをアジャイル型にすれば時短できるかというと、そうではないのです。

では何がアジャイルのメリットかというと、「10年という期間中に常にその時に適切なものを作って使っていく」という点でしょう。安くも早くもないかもしれませんが、より早く取り組みの効果が発揮でき、その状態を保てる、というのが魅力だと言えます。

茶谷: そうした良さは、キーコンポーネントが変化しやすい時代に最良のメリットをもたらし続けることができる環境を作ります。例えば、自動車はガソリン車から電気自動車になるという技術の変化によってキーコンポーネントが大きく変わりました。モーターとバッテリーは周辺パーツだったけれど、急にメインパーツに変わった、というのが良い例です。そして、この変化に合わせてサプライチェーン上にある各企業とのつながりの深さ等にも影響が及んでいると想像できます。

森谷: 今までは“周辺”だったことが中心になる、というのはどの業界でも、今後あり得る話です。この「変化をどうやって受け入れやすいようにするのか」という課題は、今だけでなく今後も常に課題であり続けると考えます。

茶谷: 進化論の結果から言うと、生き残った生物は「その時に最も強かった生物」ではなく、「最も変化に柔軟だった生物」だと言われています。

ここで言う変化とは、社内制度やビジネスモデル、企業文化や社員といった全てのパラメーターにおいて変化していくということです。会社側は、人材を教育して新しい価値観や文化、環境にフィットできるように促すことにも注力し、変化に柔軟でなければなりません。

例えば、私が学生だった頃に学んだプログラミング言語、Fortran(フォートラン)やPascal(パスカル)というのは、もうすでに使うことはありません。しかし「どのような処理がなされているか」ということ自体は、今使われているPython(パイソン)やJavaに共通する部分があります。つまり、大学時代に学んだ土台に対して、時代ごとに進化する内容をキャッチアップしていく、というのが重要だということです。

森谷: 確かにそうですね。そうした意味で、KITのいいところは、ダイバーシティに富んだ環境が整っていることだと思います。それはいわゆる国籍だけではなく、業種やバックグラウンドの多様さがあり、それによって社員同士で自然と広く多彩な学びの機会を得られる環境です。

アート思考とデータ重視の経営判断が会社を大きくする

森谷: 今回のテーマは「デジタル経営を進めるために必要な環境」なので、研究開発(R&D)についても触れてみたいです。最近はテクノロジーのR&DやビジネスのR&Dが出てきていますが、「経営のR&D」というのは、可能性としてあるでしょうか?

茶谷: 経営R&DはビジネスR&Dの延長にあるように思います。その意味では、いろんなツールや技術の使い方、考え方を研究開発する余地はあると思います。

一方で、経営はアート的なところがあるとも感じています。例えばスティーブ・ジョブズは禅の思想を好んでいたと言いますが、テクノロジーやデジタルとは離れた「別のメタな価値観や世界観」の追求というのも経営の要素に含まれると見ています。

森谷: なるほど。前者は、最近流行りのダッシュボードで、数字だけではなくグラフ等も活用して表現し、経営判断の支援ができるようなものは、考えられそうですね。

茶谷: ここで重要なのは、数字やグラフはかなり抽象化された情報なので、そのような表現が出てきた理由(リーズニング)を明らかにすることです。

昨今、いわゆる「説明可能なAI」の重要性が盛んに取り上げられるようになっていますが、それもリーズニングの重要性から生まれた議論だと考えます。私達は何か提案をされた時、「この提案の背景を教えてくれ」と尋ねますが、それと同じですね。

デンリ: データに基づいて経営判断をする会社が大きくなる、という傾向はあると思います。グローバル企業の総収入ランキングトップ100を示した『Fortune 100』の顔ぶれが10年前と大きく変わったのはその結果だと言えます。結局のところ、ビジネスから吸い上げられるデータをしっかりと活用してスピーディーに経営判断する企業が成功している、ということですね。

データを活用する場合のガバナンスのあり方の議論を

森谷: 最後に、データ活用とガバナンスについても話してみたいです。日本のあらゆる企業が大量のデータを保管していると考えられますが、未だ横断的に活用はできておらず、「漏洩しないように保持する。活用しない」という話に終始しているように感じます。そのため、「データを活用した時のガバナンスのあり方」についての議論が不足していると考えます。

茶谷: データの扱いが難しい背景には色々な理由が挙げられますが、日本企業の場合、もともと大いに活用しようと思ってデータを集めてない、というのが根本にあると言えます。

デンリ: 使い方を誰が決めるか?という問題もありそうですね。結局は誰がリーダーシップを持つのか決まらずに議論が空転し、前に進まない、というのが実情なのだと想像します。何をするためにデータを活用するか目的をはっきりさせ、「何が目的外にあたるのか」という定義をすることで、そのような状況を変える努力が欠かせません。

森谷: 英語には「フリーランチがない」という表現があり、無料のストレージを提供する代わりにアップされたデータをAIの学習データとして活用させてほしい、といった取り組みをリリースする例があります。このように、企業側はデータを活用することで得られるポジティブな面も伝えていくよう努力したいところですね。

茶谷: 確かに、海外企業はインセンティブの設計が上手だと思います。そして、ユーザーへのインセンティブが自分達にとってどのくらいコストがかかる投資なのか計算し、負担にならないようにしているところも注目に値します。

当然ながら、ある程度の規制下に置かれデータを完全に囲い込む必要がある業種もあると思います。しかし、そうでない企業は、「データを使っていいか」と倫理的な問題として議論するのではなく、「データを出すことで何が得られるか」という一種の損得勘定の議論ができるようになるといいですね。

森谷: そうですね。そのような発想が生まれるためにも、組織内でのディスラプションが必要だと思います。例えば、今のiPhone世代はマニュアルを読まなくてもテクノロジーを使いこなすことができますし、だからこそできる発想もあると思います。その人達が活躍できるよう、規則やルールは適宜壊していくことも必要ではないでしょうか。

社内のいい文化は残しつつ、時代にそぐわない規制やルールをきちんと壊すことが、デジタル経営を推進する上で求められる環境だと考えます。

KPMG Ignition TokyoのLinkedInをフォローして最新情報をチェックしてください。